Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg kann deine Beziehung retten, indem sie euch hilft, wieder liebevoll und verständnisvoll miteinander zu sprechen – auch wenn du oder ihr gerade über Trennung nachdenkt.

Wie wird aus Liebe nur noch sich verletzen?

Du liebst deinen Partner von ganzem Herzen. Gleichzeitig schafft ihr es nicht, friedlich miteinander zu sprechen. Jedes Gespräch wird zum Kampf. Die Worte, die ihr euch sagt, tun weh. Und am Ende fühlt ihr euch beide unverstanden und allein.

Du sehnst dich nach Harmonie und Geborgenheit in deiner Beziehung. Nach diesem warmen Gefühl der Verbundenheit, das ihr früher hattet. Und nach Leichtigkeit. Einfach nicht mehr diese Problem-Gespräche, die eskalieren.

Du bist mit diesem Wunsch nicht allein. 2024 wurden in Deutschland 129.300 Ehen gerichtlich geschieden. Gleichzeitig muss nicht jede Beziehungskrise zur Trennung führen. Hier geht es zum Statistischen Bundesamt.

Wie geht ein sanfter Weg zurück zueinander?

Was wäre, wenn ich dir sage, dass es einen liebevollen Weg gibt, wie ihr wieder zueinander findet? Einen Weg, der auf Verständnis und Mitgefühl basiert, statt auf Vorwürfen und Rechtfertigungen?

Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist wie ein sanfter Wegweiser für eure Beziehung. Sie entwickelt „menschliche Beziehungen in einer Weise, dass die Betroffenen spontan und gerne zum gegenseitigen Wohlergehen beitragen“. Das bedeutet: Ihr lernt wieder, aufeinander zuzugehen, anstatt euch zu verletzen.

So wie bei Claudia und Markus. Claudia fühlte sich alleine mit all den Entscheidungen für Haushalt und Kinder. Es war ihr wichtig, dass alle sich wohlfühlen. Deshalb fragte sie oft „Geht es dir gut?“ oder „Was hast du denn?“ Schnell kamen ihr Tränen. Diese Tränen empfand Markus als Erpressung und unnötig. Er wollte dann nur noch seine Ruhe haben. Deshalb brach er Gespräche ab, schimpfte vor sich hin. Damit war Claudia dann wieder mit all den Entscheidungen und Alltagsfragen alleine. Durch die Haltung und Methode der Gewaltfreien Kommunikation konnten sie einander hören und erleben. Statt sich abzugrenzen, kann Markus heute Claudia in den Arm nehmen, wenn die Tränen kommen.

Warum passt Gewaltfreie Kommunikation so gut zu dir?

Als jemand, der sich nach Harmonie sehnt, wirst du die gewaltfreie Kommunikation lieben. Denn sie ist das Gegenteil von aggressivem Durchsetzen oder kalter Distanz. Sie basiert auf:

- Einfühlsamem Verstehen statt Bewerten

- Klarheit statt Vorwürfen

- Verbindung statt Recht haben

- Gemeinsamen Lösungen statt Gewinnern und Verlierern

Du kannst deine natürliche Fähigkeit zu Empathie und Verbindung nutzen, um eure Beziehung zu heilen.

In diesem Artikel zeige ich dir die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Du wirst lernen:

- Wie du liebevoll beobachtest, ohne zu bewerten

- Wie du deine Gefühle ausdrückst, ohne anzuklagen

- Wie du eure wahren Bedürfnisse erkennst und teilst

- Wie du Bitten stellst, die frei von Forderungen und Erwartungen sind

Gewaltfreie Kommunikation stärkt und fördert Selbstvertrauen und Selbstverantwortung, Konfliktfähigkeit, gegenseitige Wertschätzung und Win-win-Lösungen. Du verdienst eine Beziehung voller Wärme, Verständnis und Geborgenheit. Lass uns gemeinsam schauen, wie ihr dorthin zurückfindet.

Wie entstand Gewaltfreie Kommunikation?

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) wurde in den 1960er und 1970er Jahren von dem US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg entwickelt. Inspiriert von der Bürgerrechtsbewegung und der Gewaltlosigkeit Mahatma Gandhis suchte Rosenberg nach einer Kommunikationsmethode, die empathisches Zuhören und ehrlichen Selbstausdruck verbindet. Ziel war es, Konflikte friedlich zu lösen, indem die zugrundeliegenden Bedürfnisse aller Beteiligten erkannt und respektiert werden. 1984 gründete er das Center for Nonviolent Communication, um seine Methode weltweit zu verbreiten.

Seine Vision war es, eine „Sprache des Herzens“ zu entwickeln – einen Weg der Kommunikation, der Menschen verbindet, statt sie zu trennen. Diese Vision ist heute aktueller denn je, besonders für Paare, die sich nach Harmonie sehnen.

Was meint Rosenberg mit Gewalt in der Kommunikation?

Marshall B. Rosenberg versteht unter „Gewalt“ in der Kommunikation alles, was eine Person tut, um Macht über eine andere auszuüben oder sie zu kontrollieren. Menschen nutzen dafür Ignorieren, Schuldzuweisungen, Drohungen, moralische Urteile und abwertende Worte. Gewaltvolle Kommunikation ignoriert die Bedürfnisse der anderen und versucht, eigene Bedürfnisse mit wenig Rücksicht durchzusetzen. Es geht also um die Art, wie wir sprechen und urteilen, was oft zu Verletzungen und Konflikten führt.

Kennst du diese Momente in eurer Beziehung?

- Moralisches Urteilen: „Du bist immer so egoistisch!“

- Vergleiche: „Andere Männer helfen wenigstens im Haushalt!“

- Forderungen: „Du musst endlich…“

- Schuldzuweisungen: „Wegen dir läuft alles schief!“

Diese Art der Kommunikation entsteht aus Schmerz und unerfüllten Bedürfnissen. Die Absicht ist den Mangel zu beenden, gleichzeitig trennt sie euch voneinander.

Was ist die Sprache des Herzens in der Gewaltfreien Kommunikation?

Gewaltfreie Kommunikation zielt darauf ab, menschliche Beziehungen in einer Weise zu entwickeln, dass die Betroffenen spontan und gerne zum gegenseitigen Wohlergehen beitragen.

Die Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation

Bevor wir zu den 4 Schritten kommen, ist es wichtig zu verstehen: Gewaltfreie Kommunikation ist mehr als eine Technik. Sie ist eine Haltung.

1. Aufrichtigkeit mit dir selbst

Du lernst, ehrlich zu dir zu sein: Was fühlst du? Welchen Hinweis gibt dir dein Gefühl? Was brauchst du? Was is dir wichtig? Ohne diese Klarheit in dir selbst kannst du sie auch nicht mit deinem Lieblingsmenschen teilen.

2. Empathie für deinen Lieblingsmenschen

Empathie ist nach Rosenberg eine Grundvoraussetzung gelingender Kommunikation. Du versuchst zu verstehen, was in deinem Partner vorgeht. Dazu musst du nicht mit seiner Meinung oder Handlungen einverstanden sein.

3. Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen

Deine Gefühle sind Hinweise auf deine eigenen Bedürfnisse. Das Verhalten anderer Menschen, auch deines Lieblingsmenschen, sind Auslöser. Das befreit euch beide von Schuldzuweisungen.

4. Positive Unterstellung

Du gehst davon aus, dass euer beider Verhalten Strategien sind, Bedürfnisse zu erfüllen. Strategien können ungeschickt sein. Bleibe dabei, dass die Strategie die beste Idee deines Lieblingsmenschen war.

Warum ist gewaltfreie Kommunikation so wirksam?

Gewaltfreie Kommunikation wirkt deshalb so positiv auf Beziehungen, weil sie den Fokus verändert. Statt zu fragen: „Wer hat recht? Was ist richtig? Was ist falsch?“ wird erforscht: „Was sind die aktuellen Bedürfnisse der Beteiligten und wie können sie berücksichtigt werden?“

Stell dir vor, wie anders eure Gespräche werden. Es geht nicht mehr um Recht haben. Ihr findet neugierig heraus, was der andere und du selbst brauchst. Denn dann könnt ihr Konsens finden. Es ist die Entscheidung, dass ihr Win-Win-Lösungen sucht und findet. Ihr seid ein Team.

Was ist der Unterschied zu anderen Kommunikationstheorien?

Natürlich gibt es eine Vielfalt von unterschiedlichen Theorien. Was macht die gewaltfreie Kommunikation so besonders?

Gewaltfreie Kommunikation ist nicht:

- Ein Weg, deinen Partner zu manipulieren

- Eine Technik, um Konflikte zu vermeiden

- Ein Rezept für oberflächliche Harmonie

- Eine Methode, um immer nett zu sein

Gewaltfreie Kommunikation ist:

- Eine Haltung, wie du voller Vertrauen in die Welt schaust

- Ein Weg zu authentischer Verbindung

- Ein Werkzeug für konstruktive Konfliktlösung

- Eine Brücke zu tiefem gegenseitigen Verstehen

- Eine Sprache für ehrliche, liebevolle Begegnung

Was ist dein erster Schritt in die Gewaltfreie Kommunikation?

Die Methode besteht aus 4 Schritten, die deine Kommunikation erfolgreicher macht. Dein erster Schritt ist, dich zu entscheiden heute zu starten. Better done than perfekt. Du musst nicht warten, bis du alle 4 Schritte perfekt beherrschst. Deine erste Entscheidung könnte sein, deine Wahrnehmung zu hinterfragen.

Statt zu denken: „Er/sie macht das absichtlich, um mich zu ärgern!“ Frage dich: „Weshalb nehme ich gerade dieses Ereignis oder Verhalten wahr? Was hat das mit mir zu tun? Wie komme ich zu dieser Be-Wertung?“

Die gewaltfreie Kommunikation ist eine Einladung – an dich und deinen Lieblingsmenschen zu einer tieferen, liebevolleren Art des Miteinanders.

Die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation für Paare

Jetzt wird es konkret. Du lernst die Schritte am leichtesten, wenn du sie zunächst in der Reihenfolge „gehst“, die hier vorgeschlagen wird. Später kannst du sie je nach Situation aneinander reihen.

Hier nun die Schritte im Einzelnen.

Schritt 1: Beobachtung statt Bewertung

Der erste Schritt entschärft 80 % aller Konflikte. Du lernst, Situationen neutral zu beschreiben, ohne sie zu bewerten oder zu interpretieren. Wie eine Videokamera „siehst“ du, was tatsächlich passiert ist.

Wenn du mit einer Bewertung anfängst („Du bist immer so unordentlich!“), geht dein Lieblingsmensch automatisch in die Defensive. Er fühlt sich angegriffen. Die Rechtfertigungspirale startet. Er hört nicht mehr zu. Wenn du hingegen neutral beobachtest („Ich sehe deine Kleidung auf dem Stuhl“), wird er bis zum Schluss zuhören.

Praktische Beispiele aus der Paartherapie

Bewertend:

- „Du ignorierst mich völlig!“

- „Du machst nie den Abwasch!“

- „Du bist immer nur am Handy!“

Beobachtend:

- „Ich habe dich heute dreimal angesprochen. Ich habe keine Antwort gehört und irgendwie keinen Augenkontakt bekommen.“

- „In der Küche sind zwei Teller und ein Topf in der Spüle.“

- „Wir sitzen auf dem Sofa und ich sehe das Handy in deiner Hand.“

Übung für den Alltag

Achte heute bewusst darauf, wie du über das Verhalten deines Partners sprichst (oder denkst. Auch in deinen Gedanken kannst du die Schritte verwenden). Frage dich:

- Was habe ich konkret gesehen oder gehört?

- Welche Interpretation füge ich hinzu?

- Wie kann ich es neutral beschreiben?

Schritt 2: Gefühle ausdrücken

Im zweiten Schritt teilst du deine Gefühle mit. Hier sind wirklich Gefühle gemeint wie Freude, Wut, Angst, Erschrecken, Überraschung oder Verwunderung. Also, dass was in dir emotional passiert und auf keinen Fall deine Gedanken über deinen Lieblingsmenschen. Deine Gefühle sind Hinweise für den nächsten Schritt, die Bedürfnisse. Sie sind also eine Information.

Was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Opfergefühlen?

Opfergefühle haben nichts mit Gefühlen zu tun. Ich beschreibe einen Gedanken oder Vorwurf als Gefühl, um deutlich zu machen, dass der andere die Ursache ist. Er hat etwas getan und jetzt fühle ich mich eben so. Er hat mir dieses Gefühl gemacht. Ich kann nichts tun. Ich bin Opfer. Damit steht fest: er ist schuld. Und wer schuld ist, muss jetzt auch etwas tun, damit es mir wieder besser geht:

Pseudogefühle (versteckte Vorwürfe):

- „Ich fühle mich ignoriert.“ (Du ignorierst mich)

- „Ich fühle mich nicht respektiert.“ (Du respektierst mich nicht)

- „Ich fühle mich im Stich gelassen.“ (Du lässt mich im Stich)

Echte Gefühle:

- „Ich bin traurig.“

- „Ich bin zufrieden.“

- „Ich bin frustriert.“

- „Ich freue mich.“

Gefühle in der Beziehung ausdrücken

Beispiel 1: Statt: „Ich fühle mich ignoriert, wenn du am Handy bist.“ Besser: „Wenn du am Handy bist, während wir zusammen auf der Couch sitzen, bin ich traurig, weil ich mir Nähe mit dir wünsche.“

Beispiel 2: Statt: „Ich fühle mich ausgenutzt wegen dem Haushalt.“ Besser: „Wenn ich die Küche drei Tage lang alleine abends fertig mache, bin ich frustriert, weil mir Fairness wichtig ist.“

Warum fällt es so schwer Gefühle auszudrücken?

Wir haben es verlernt, unsere Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Als Kleinkinder sind wir noch vor Freude gehüpft, haben die Hände aneinander geschlagen und laut gelacht. Oder auch vor Wut die Fäuste geballt und los gebrüllt. Dann kam die Schulzeit. In der Schule sind Gefühle uninteressant. Wir sollen funktionieren, das Heft rausholen oder was auch immer der Lehrer oder die Lehrerin möchte, tun. Und sie haben Gefühle eben in der trennenden Weise ausgedrückt, damit wir über Schuld und Scham unsere Bedürfnisse zurückstellen und eben tun, was jetzt zu tun ist.

Es ist also tatsächlich eine Frage der Übung, wieder mehr herauszufinden, wie geht es mir. Hier geht es zum MOODMETER.

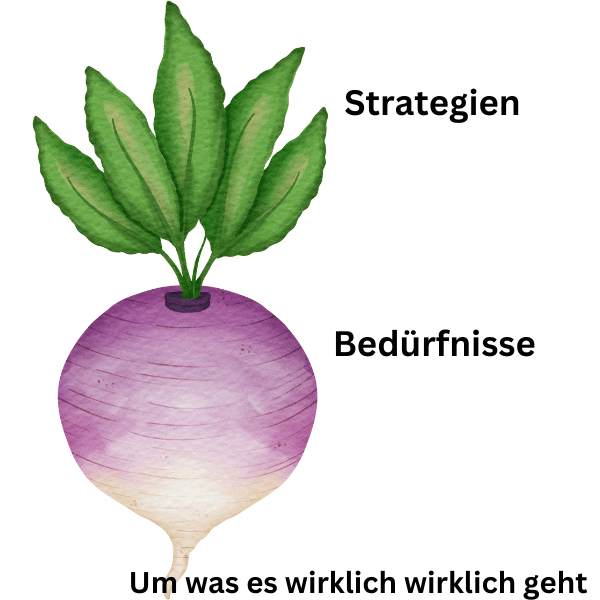

Schritt 3: Bedürfnisse erkennen und kommunizieren

Was sind Bedürfnisse?

Bedürfnisse sind universelle menschliche An-Triebe. Mit jeder Handlung versuchen wir uns ein Bedürfniss zu erfüllen. Deshalb verbinden uns Bedürfnisse. Jeder Mensch kennt und schätzt sie. So wie Entspannung oder Nähe oder Spaß oder Fairness. Jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse. Worin wir uns unterscheiden, ist, wie häufig und wie stark das Bedürfniss auftritt und was unsere Lieblingsstrategie ist, das Bedürfnis zu erfüllen.

Hier geht es zu einer Liste mit Bedürfnissen. Lass dich inspirieren.

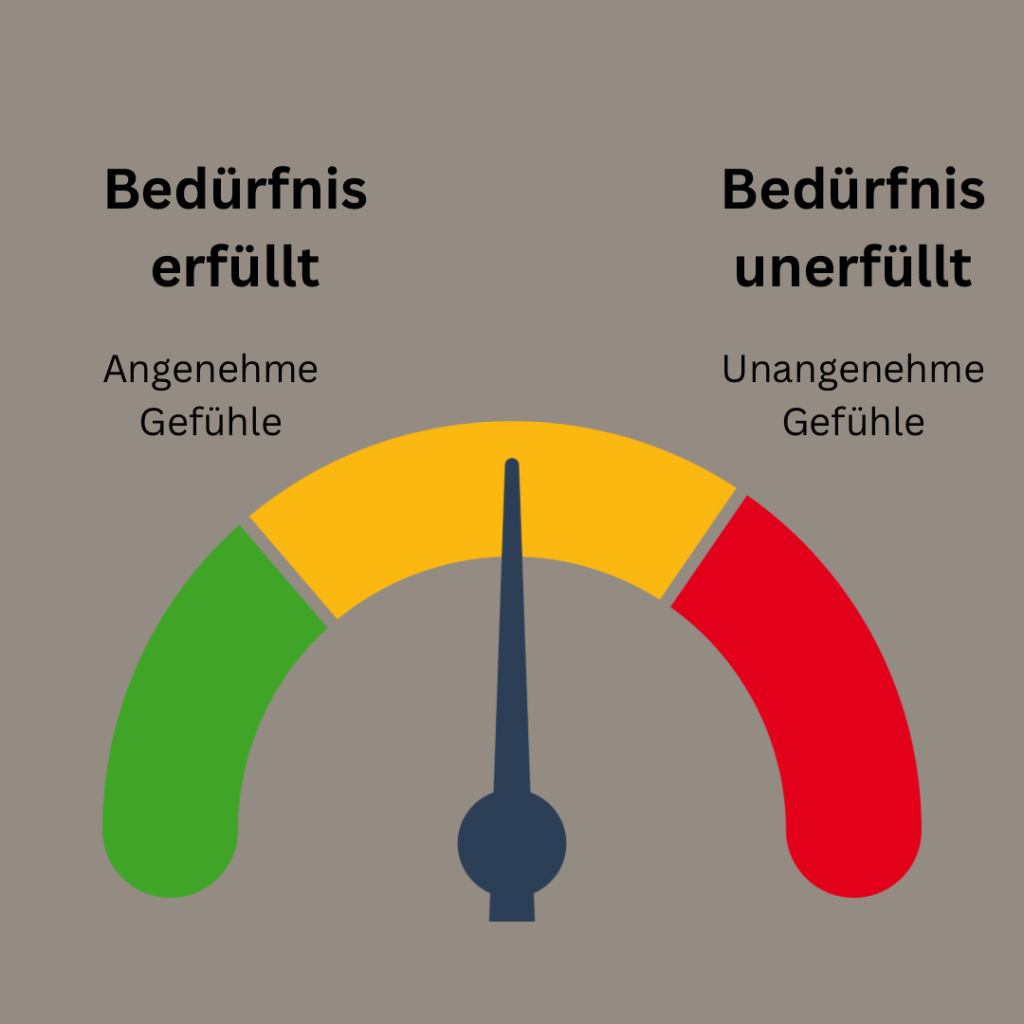

Von Gefühlen zu Bedürfnissen

Deine Gefühle sind wie Anzeigen im Auto. Sie zeigen an, ob der Tank voll ist oder leer, ob die Lichtmaschine arbeitet und die Kühlung stimmt also ob Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind.

Manchmal kannst du direkt vom Gefühl auf das Bedürfnis schliessen. Manchmal braucht es ein bisschen Geduld, damit klar wird, um was es geht.

Genau das ist die Chance in einer Beziehung. Unterstützt euch gegenseitig darin, zu erforschen, um was es geht.

Bedürfnisse in der Beziehung kommunizieren

Beispiel 1: „Wenn ich dich dreimal anspreche und ich keine Antwort höre, bin ich verwirrt, weil mir Verbindung wichtig ist.“

Beispiel 2: „Wenn das Geschirr drei Tage steht, bin ich frustriert, weil ich Ordnung wichtig finde.“

Beispiel 3: „Wenn du spät nach Hause kommst ohne Bescheid zu sagen, bin ich unruhig, weil mir Klarheit wichtig ist.“

Das Geschenk der Bedürfnisse

Wenn du deine Bedürfnisse teilst, machst du deinem Partner ein Geschenk. Du zeigst ihm, was dir wirklich wichtig ist. Gleichzeitig lädst du ihn ein zu verstehen, was in dir vorgeht. Du versuchts es über die Schritte so auszudrücken, dass keine Schuld oder Scham ins Spiel kommen.

Schritt 4: Bitten statt Forderungen

Was ist der Unterschied zwischen Bitten und Forderungen in der Gewaltfreien Kommunikation?

Der Unterschied zwischen Bitte und Forderung ist deine Haltung dahinter. Eine Bitte lässt deinem Partner die freie Wahl. Eine Forderung übt Druck aus. Es drohen Konsequenzen, wenn sie nicht erfüllt wird.

Merkmale einer Bitte:

- Konkret und umsetzbar

- Zeitlich definiert

- Freiwillig

- Zeigt Verständnis für die Bedürfnisse des Lieblingsmenschen

Merkmale einer Forderung:

- Oft vage formuliert (Ich bitte dich, mir mehr Respekt zu zeigen)

- Wird mit Druck oder Drohungen verbunden

- Lässt kein „Nein“ zu

- Ignoriert die Bedürfnisse des Lieblingsmenschen

Konkrete Bitten formulieren

Vage Bitten führen zu Missverständnissen. Je konkreter du deine Bitte formulierst, desto leichter kann dein Lieblingsmensch sie erfüllen.

Vage Bitten:

- „Sei aufmerksamer!“

- „Hilf mehr im Haushalt!“

- „Nimm mich ernst!“

Konkrete Bitten:

- „Kannst du dir vorstellen, dein dein Handy jetzt für 10 Minuten wegzulegen?“

- „Könntest du bitte heute Abend das Geschirr spülen?“

- „Kannst du morgen die Kinder vom Fußball abholen? Sag gerne „Nein“, wenn es nicht passt.“

Natürlich sind das jetzt alles konkrete Bitten, die darauf abzielen, dass der andere eine Handlung auführt. Es gibt noch Bitten, die darauf abzielen, mit dem anderen in Verbindung zu sein und sich gegenseitig zu verstehen. Eine Bitte in dieser Richtung wäre „Hättest du Lust nochmal zu wiederholen, was du gehört hast?“ Hier ist die Freiwilligkeit betont und die Verbindung darüber, dass ihr beide prüft, ob der Inhalt angekommen ist.

Wie hören sich alle Schritte der Gewaltfreien Kommunikation zusammen an?

Jetzt können wir alle 4 Schritte zusammenfügen:

„Wenn ich sehe/höre… (Beobachtung) bin ich… (Gefühl), weil mir… wichtig ist (Bedürfnis). Könntest du bitte… (konkrete Bitte)?“

Beispiele aus der Praxis

Situation 1: Partner kommt oft zu spät „Wenn du 30 Minuten später kommst als vereinbart, bin ich beunruhigt, weil mir Verlässlichkeit und Planbarkeit wichtig sind. Könntest du bitte anrufen, wenn du merkst, dass du dich verspätest?“

Situation 2: Wenig Zärtlichkeit „Wenn wir uns drei Tage nicht umarmt haben, fühle ich mich einsam, weil mir körperliche Nähe und Verbindung wichtig sind. Magst du mich heute Abend mal in den Arm nehmen?“

Situation 3: Unordnung „Wenn ich deine Kleidung auf dem Boden sehe, bin ich angespannt, weil mir Ordnung und ein gemütliches Zuhause wichtig sind. Könntest du bitte deine Sachen in den Schrank hängen, bevor wir ins Bett gehen?“

Diese Sätze entsprechen genau der Theorie. Gleichzeitig kann ich förmlich spüren, wie du skeptisch die Stirn runzelst. Denn wenn eure Beziehung schon Schlagseite hat, dann wird es nicht mehr funktionieren, sich in den 4 Schritten auszudrücken. Dann braucht es zunächst etwas, damit die Atmosphäre wieder stimmt. Hier geht es zum Blockartikel: Erst die Stimmung und dann die Kommunikation.

Was passiert in der Gewaltfreien Kommunikation bei einem „Nein“?

Du wünschst dir, dass dein Lieblingsmensch überlegt, ob er deine Bitte erfüllen möchte. Denn dann ist sein „Ja“ wirklich Zustimmung. Ein „Nein“ zu deiner Bitte bedeutet, dass ihr ehrlich miteinander umgeht. Dein Lieblingsmensch nimmt seine Bedürfnisse wahr und steht zu sich.

Eine ganz andere Frage ist, ob es Spaß macht, ein „Nein“ zu bekommen. Natürlich nicht. Deine Bitte hat ein Ziel und dieses kannst du nun mit deiner (Lieblings)Strategie nicht direkt erreichen.

Wenn du ein „Nein“ erhältst:

- Gib dir selbst Empathie: Dein Lieblingsmensch hat eine Strategie abgelehnt, nicht deine Person.

- Bleibe bei deinen Bedürfnissen: du darfst beharrlich sein

- Formuliere eine weitere Bitte (vielleicht an dich selbst): Welche anderen Wege gibt es?

Dein nächster Schritt

Die 4 Schritte brauchen Übung. Sei geduldig mit dir. Beginne mit kleinen, alltäglichen Situationen, bevor du dich an größere Konflikte wagst. Hier findest du Übungen, kurz und knackig für jeden Alltag.

Heute kannst du:

- Bei einem kleinen Anliegen alle 4 Schritte durchgehen

- Aufmerksam beobachten, ohne zu bewerten

- Ein echtes Gefühl mit deinem Lieblingsmenschen teilen

- Eine konkrete, liebevolle Bitte aussprechen

Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Geschenk für jede Beziehung.

Was sind häufige Kommunikationsfallen in Beziehungen?

Auch wenn du die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation kennst, wirst du (zumindest am Anfang) in alte Muster zurückfallen. Du erkennst diese Muster und gehst dann liebevoll mit dir um. Schliesslich ist dir klar, dass es Übung braucht, eine neue Gewohnheit zu bilden.

Es gibt Äußerungen, die sofort dazu führen, dass die Verbindung abreißt. Meist sind diese Kommunikationssperren damit verbunden, dass wir versuchen über Schuld und Scham den anderen so zu beeinflussen, dass er entgegen seinen eigenen Bedürfnissen unser Bedürfnis erfüllt.

Moralische Urteile und Bewertungen

„Du bist unmöglich!“ „So kann man nicht leben!“ „Du benimmst dich wie ein Kind!“

Warum es trennt: Urteile und Bewertungen suggerieren, dass du über gut und schlecht entscheidest.

Diagnosen und Interpretationen

„Du machst das absichtlich!“ „Du willst mich ärgern!“ „Dir ist das doch egal!“

Warum es gefährlich ist: Du interpretierst die Absichten deines Partners, ohne sie zu kennen. Das führt zu Missverständnissen und Verletzungen.

Forderungen

„Du musst jetzt endlich…“ „Hör auf damit!“ „Mach das sofort!“

Warum es trennt: Forderungen missachten die Mitbestimmung deines Partners und erzeugen Widerstand.

Vergleiche

„Andere Männer helfen im Haushalt!“ „Meine Freundin bekommt wenigstens Blumen!“ „Bei den Nachbarn läuft das anders!“

Warum es so verletzend ist: Vergleiche suggerieren, dass dein Partner nicht gut genug ist. Sie erzeugen Konkurrenzdenken statt Verbindung.

Verallgemeinerungen

„Du machst nie…“ „Immer machst du…“ „Du hörst nie zu!“

Warum es nicht stimmt: Diese Absolutaussagen sind fast nie wahr und erzeugen sofort Widerstand.

Persönlich nehmen

„Du machst das absichtlich!“ „Du willst mich ärgern!“ „Dir ist das doch egal!“

Warum es gefährlich ist: Du interpretierst die Absichten deines Partners, ohne sie zu kennen

Das Geschenk der bewussten Unterscheidungen

Schon das Erkennen dieser Schlüsselunterscheidungen ist ein großer Schritt. Du musst nicht perfekt sein. Es reicht, wenn du merkst: „Oh, ich bewerte gerade“.

Jedes Mal, wenn du die vier Schritte wählst, stärkst du eure Verbindung. Du zeigst deinem Partner und dir selbst, dass euch eure Beziehung wichtig ist.

Denk daran: Hinter jeder trennenden Kommunikation steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Wenn du das Bedürfnis erkennst und liebevoll kommunizierst, verwandelst du Trennung in Verbindung.

Die nächste Gelegenheit, bewusst zu unterscheiden, kommt bestimmt – und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du immer wieder den Weg zurück zur Verbindung findest.

Die Gewaltfreie Kommunikation stärkt und fördert Selbstvertrauen und Selbstverantwortung, Konfliktfähigkeit, gegenseitige Wertschätzung und Win-win-Lösungen. Sie wurde bereits 2002 von der UN als „best practice“ für gewaltfreie Konfliktlösung in Schulen gelistet hier geht es zum Artikel, gilt laut Umfrage des Verlags ManagerSeminare als eines der Top-Denkmodelle für Businesstrainer, wird im Strafvollzug und in der internationalen Versöhnungsarbeit zur Mediation eingesetzt und hilft vom DAX-Konzern bis zur politischen Aktionsgruppe Menschen, effizient und kooperativ zusammenzuarbeiten.